糸島まごころ葬儀羅漢の竹島です。

前々回の投稿で「野村望東尼御堂」の帰り道、

五人ほどのおばあちゃんに出会ったことにふれましたが、もうひとつの会話がありました。

「こちらでは今でも骨葬をやられるんですか」

「いや〜今は病院からまっすぐ斎場(葬儀社の)に行ってるよ」

「コロナからかね〜」

「そうなんですね」

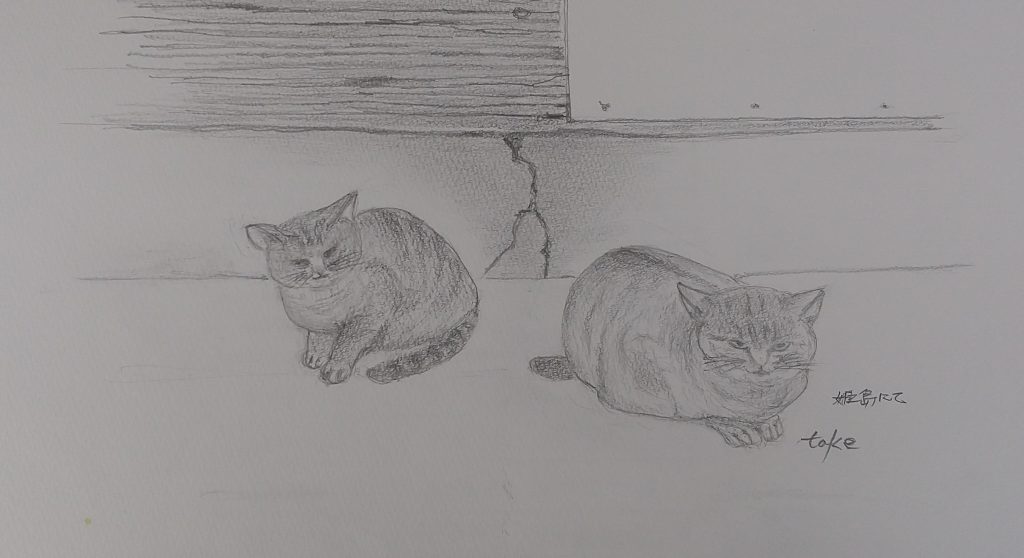

今回のスケッチは、望東尼さんの御堂への入口で私を迎えてくれた猫ちゃん達です。

(岐志漁港の待合室に置いてありました。姫島は安産の神様と猫がいる島と紹介されています)

ところで、姫島を16〜17年ぶりに訪れた日の数日前、借りていた本を返そうと糸島市図書館へ行った時、私は何気なく歴史コーナーへ足を向けました。すると、まっ先に目の前に飛びこんできた本がありました。「野村望東尼物語(防府市野村望東尼会)」

今まで、高杉晋作と交流があったことくらいしか知らなかった私は、野村望東尼さんのことをもっと知りたいと思っていたのです。こういう現象をシンクロニシティ(共時性)というそうですが・・・

野村望東尼さんの凛としたご生涯を余す所なくお伝えしたい気持ですがごくごく簡潔に記してみます。

文化三年(1806)福岡藩士浦野家の三女として生まれました。名を「もと」といいました。浦野家は三百石取りで武士の家としては、かなりの身分だといいます。「もと」は幼い時から賢く美しい娘であったと言われています。

文政十二年(1829)福岡藩士野村貞貫と結婚します。二十七歳の時、歌人大隈言道の弟子となり、入門以来一日百首の歌を詠むけいこをするなど、歌人として成長していきました。

武士はある年齢になると官職を辞め家督を息子に譲って、別の所に隠居します。弘化二年(1845)野村貞貫は、城下から離れた平尾村に庵を結んで(平尾山荘)暮らしはじめます。貞貫五十二歳、「もと」四十一歳の時でした。 「山ざとにはじめて春を迎うればまずめずらしと君を見るかな」望東尼さんの詠んだ歌から、ほほえましい夫婦の情景がうかがえます。

嘉永六年(1853)ペリーが浦賀に来航し「もと」は国の内外にわたる動きに関心を持ちはじめます。

安政六年(1859)七月二十八日、夫貞貫が六十五歳でこの世を去り、「もと」は野村家の菩提寺曹洞宗明光寺で出家します(招月望東禅尼)

文久元年(1861)若い頃から和歌に親しんできた望東尼は念願の大阪、京都への旅に出ます。一度は御所を拝観し、都の神社仏閣を訪ねてみたいと思っていたのです。

京都では勤王の志士との交流もありました。京都に滞在していたのは文久二年(1862)五月までですが、その頃は「寺田屋の変」が起こるなど、京都の町は騒然としていました。

この国は一体これからどうなっていくのだろうかという気持が強くなり、政治に強い関心を持つようになっていきます。このような京都の状況を国(福岡藩)に知らせねばと帰国します。

元治元年(1864)禁門の変(蛤御門の変)で敗北した長州藩では勤王の志士たちが弾圧を受けるようになり高杉晋作も萩に隠れていましたが、福岡藩士中村円太と共に福岡に行き、望東尼の平尾山荘にかくまわれます。これが高杉晋作との出会いでした。

その後、長州藩が幕府へ恭順の姿勢を示すべく禁門の変の責任を問い、家老三人を処刑したという情勢が高杉晋作のもとに届き、高杉晋作は危険を覚悟の上、長州へ帰ります。

この時望東尼が詠んだ歌があります。「真心を尽くしのきぬは国のため、立ちかえるべき衣手にせよ」まごころを尽くして筑紫の国で縫った着物は、あなたがお国の為に帰るための着物にしなさいと、夜なべをして縫った旅衣を贈りました。

幕府は朝敵となった長州藩を討つべく、諸藩に長州征討を命じます。この頃福岡藩は幕府に従うべきか、長州藩と一緒になって幕府と戦うべきか決断をせまられていましたが、幕府側につく事を決め、藩内の勤王派百人以上が処罰を受けます。野村望東尼もその一人でした。

慶応元年(1865)六月姫島へ流罪となります。その次第は前々回の投稿の通りです。

高杉晋作の命により姫島から救出された望東尼は、長門の国赤間関竹崎(下関市竹崎町)白石正一郎宅の浜門に着きました。この頃病床にあった(肺結核)高杉晋作と再会した望東尼は、献身的に看病します。

高杉晋作の死後(享年29)望東尼は三田尻(防府市)に移ります。

慶応三年(1867)十一月六日朝、身を寄せていた荒瀬百合子宅で、体を清め自ら縫い上げていた白い衣を着て、前から準備しておいた白布の布団の上に静かに横になりました。

夜を迎え死が近づいてきたことを悟り、布団の上に正座し静かに時を待ち、やがて前に倒れ伏して息を引き取りました。六十二歳でした。

亡くなる七時間ほど前、次の歌を詠んでいます

「冬ごもりこらえこらえて一時に花咲きみてる春は来るらし」